2025年7月20日から22日まで、万国博覧会大阪会場のポルトガル館は、海洋資源保護に関する考察と行動の拠点となりました。キュレーションは、オセアノ・アズール財団およびリスボン水族館によって行われ、「オーシャンメイドルーム」と3日間にわたるプログラム全体が「海」という一つのテーマに捧げられました。この取り組みは、日本の海の日(7月21日)と象徴的に重なり、海洋資源の研究、管理、政策策定における世界的リーダーとしてのポルトガルの立場を強調しました。

「海、ブルー・ダイアログ」をテーマに、ポルトガル館は大阪万博で唯一、海に特化した国別パビリオンとして際立ち、地球の持続可能性、文化、観光、ブルーエコノミーにおける海の重要性を強調しました。オセアノ・アズール財団は、フランス・ニースで開催された国連海洋会議(UNOC3)の成果への貢献や、先駆的な科学調査に支えられた海洋保護区の創設・管理支援プロジェクトを紹介しました。

「海、ブルー・ダイアログ」をテーマに、ポルトガル館は大阪万博で唯一、海に特化した国別パビリオンとして際立ち、地球の持続可能性、文化、観光、ブルーエコノミーにおける海の重要性を強調しました。オセアノ・アズール財団は、フランス・ニースで開催された国連海洋会議(UNOC3)の成果への貢献や、先駆的な科学調査に支えられた海洋保護区の創設・管理支援プロジェクトを紹介しました。

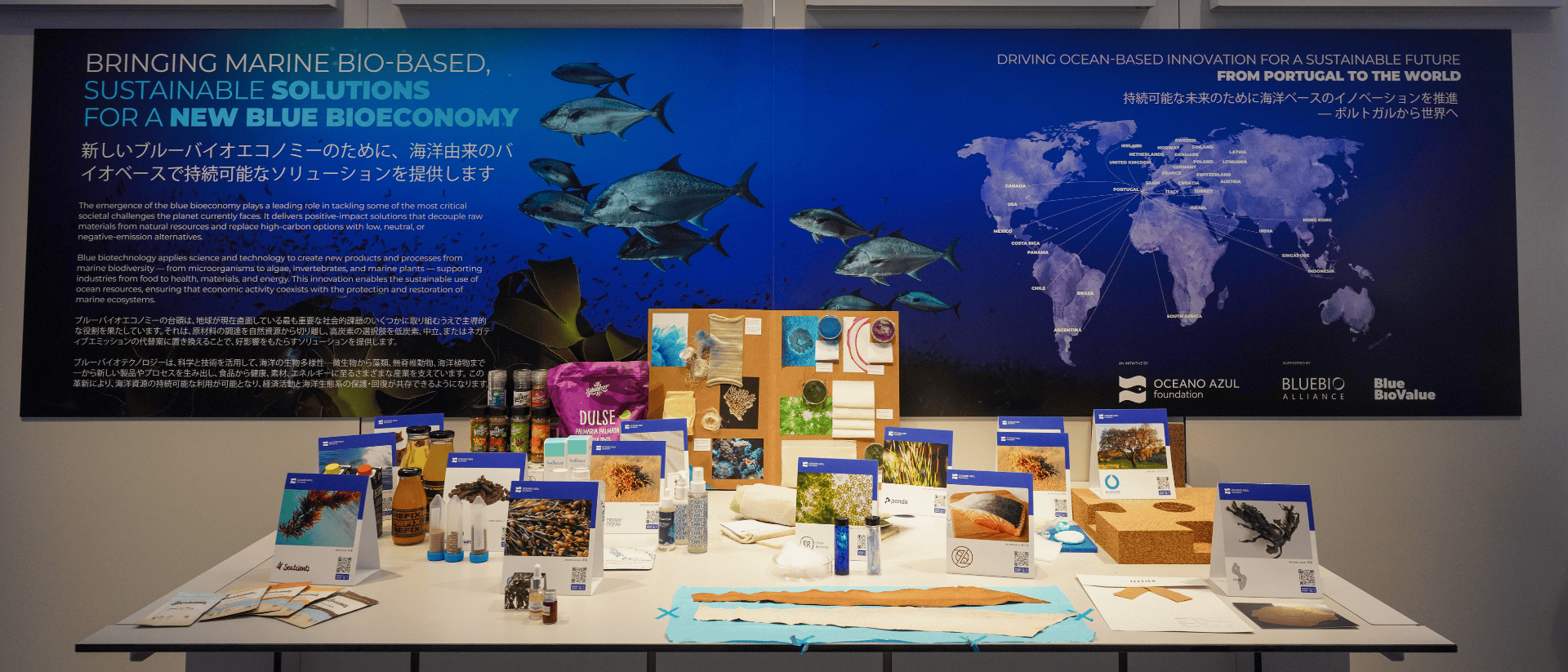

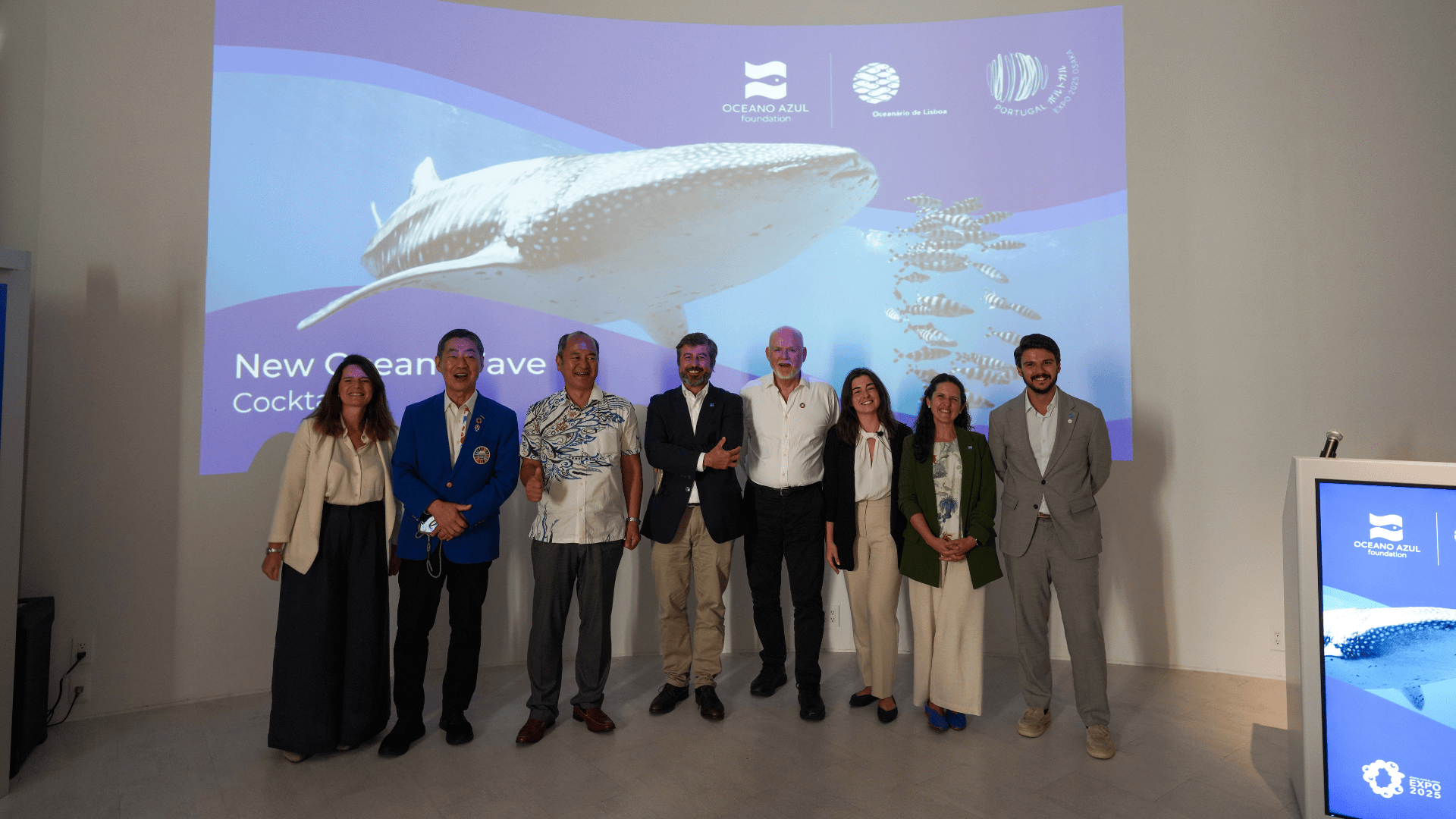

プログラムには、BLUEBIO ALLIANCEとの連携によるブルーエコノミーに関連した取り組みも含まれ、海洋資源から持続可能な解決策を生み出すイノベーションの可能性を示しました。教育面でも、リスボン水族館が中心となり、海洋リテラシー活動を推進し、2030年までに世界の海の少なくとも30%を保護しようとする国際的な運動「Mini 30x30」を促進しました。

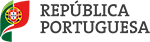

参加のハイライトは国際会議「New Ocean Wave」で、登壇者には国連海洋特使ピーター・トムソン氏、笹川平和財団の小林正紀氏、オセアノ・アズール財団のティアゴ・ピッタ・エ・クーニャCEOなどが含まれました。彼らの印象的な発言では、海が前例のない危機—汚染、生物多様性の喪失、酸性化、海水温上昇、極端な気象現象—に直面しており、人類はこの生命に不可欠な資源との関係を緊急に再定義すべきだと強調されました。

参加のハイライトは国際会議「New Ocean Wave」で、登壇者には国連海洋特使ピーター・トムソン氏、笹川平和財団の小林正紀氏、オセアノ・アズール財団のティアゴ・ピッタ・エ・クーニャCEOなどが含まれました。彼らの印象的な発言では、海が前例のない危機—汚染、生物多様性の喪失、酸性化、海水温上昇、極端な気象現象—に直面しており、人類はこの生命に不可欠な資源との関係を緊急に再定義すべきだと強調されました。

3日間を通じて、来場者は海洋保護区に関するゲームを体験し、日本の最初の学生も参加したMini 30x30のオープンレターに署名し、バーチャルにリスボン水族館の水槽や大西洋の巨人「ゴリンジ海底山脈」をセーリング船サンタ・マリア・マヌエラ号で探検することができました。この没入型体験は2024年の**オセアノ・アズール科学調査(ゴリンジ遠征)**に起因し、https://oceanoazulfoundation.org/gorringe-expedition-2024/ で詳細が紹介されています。

1998年の万博「海洋:未来への遺産」以来27年ぶりにリスボン水族館は世界博覧会に再登場し、日本で建築上の興味深い再会もありました。大阪・海遊館は、ポルトガルの水族館と同じ建築家ピーター・チャーメイエフによって設計されたのです。

AICEPが主催するポルトガル館でのこの取り組みにより、ポルトガルは国際的な海洋議題における存在感を強化するだけでなく、世界に向けて明確なメッセージを発信しました。科学、イノベーション、教育を通じて、この国境を越えた共有財産である海が、地球上の生命を支え続けることを保証する行動を起こす時が来たのです。

1998年の万博「海洋:未来への遺産」以来27年ぶりにリスボン水族館は世界博覧会に再登場し、日本で建築上の興味深い再会もありました。大阪・海遊館は、ポルトガルの水族館と同じ建築家ピーター・チャーメイエフによって設計されたのです。

AICEPが主催するポルトガル館でのこの取り組みにより、ポルトガルは国際的な海洋議題における存在感を強化するだけでなく、世界に向けて明確なメッセージを発信しました。科学、イノベーション、教育を通じて、この国境を越えた共有財産である海が、地球上の生命を支え続けることを保証する行動を起こす時が来たのです。